Самое актуальное и обсуждаемое

Популярное

Полезные советы

Важно знать!

10 лучших шампанских вин россии, рейтинг роскачества

10 самых дорогих бутылок шампанского

1. Dom Pérignon Rose Gold 1995 года

6-литровая бутылка этого винтажного шампанского стоит 49 тысяч долларов. Всего было выпущено 35 экземпляров розового игристого...

Читать далее

19 методов лечения быстрого семяизвержения и основные причины его возникновения

30 производителей самогонных аппаратов из россии

10 самых дорогих коньяков в мире

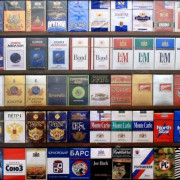

5 дешевых, но лучших марок сигарет с настоящим табаком для тех, у кого зарплата 15000 рублей

10 разновидностей текилы патрон (patron), их цены и особенности производства

11 самых дорогих бутылок водки белуга

5 секретов, как быстро избавиться от никотиновой зависимости в домашних условиях

7 книг для тех, кто бросает курить

7 причин появления крови в стуле

Рекомендуем

Лучшее

Важно знать!

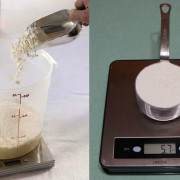

1/4 стакана, сколько это ложек, или как готовить проще

Мерные стаканы

У опытных хозяек на кухне, как правило, есть специальные мерные стаканы, позволяющие не заниматься вычислениями, сколько это - 1/2 стакана на самом деле грамм. Сейчас мерные стаканы представлены...

Читать далее

11 лучших энергетических напитков

10 способов сделать самогон мягким и приятным на вкус

8 причин сухости во рту и 9 способов их устранить

33 тысячи труб: как устроен орган

4 эффективных способа

10 изменений, которые произойдут с организмом, если есть творог ежедневно

7 хороших алкотестеров

18 способов лечения преждевременного семяизвержения в домашних условиях и причины появления проблемы

5 мифов о менструации, в которые пора перестать верить

Обсуждаемое

Важно знать!

3 марки дешевых, но лучших белорусских сигарет: вкус настоящего табака без химозы и соусов

Крепость сигарет с кнопкой

Сейчас большой популярностью пользуются марки с капсулой. Фильтр таких сигарет содержит небольшой шарик с ароматизатором. При небольшом надавливании языком он лопается и придает...

Читать далее

3 марки лучшей водки на спирту «альфа» до 350 рублей

8 аномалий, которые наглядно демонстрируют, как непредсказуема генетика

6 маркеров для определения рака печени

6+ способов как варить варено замороженные креветки

8 эффективных народных средств для снижения холестерина в крови

5 чисто «женских» мотиваций бросить курить

7 причин почему у мужчин растет живот и как его убрать

3,4-метилендиоксиамфетамин

28 достопримечательностей апулии, которые стоит посмотреть

Популярное

Актуальное

Важно знать!

Онлайн алкотестер с точным расчетом: и ни один гаишник не подкопается

Как пользоваться алкокалькулятором

Степень опьянения

В первую очередь наш калькулятор будет полезен водителям. На основании полученных данных можно рассчитать время, через которое можно садиться за руль...

Читать далее

При каком давлении давлении и как правильно принимать таблетки каптоприл?

Мефедрон: особенности и последствия приема

Фуросемид инструкция по применению (таблетки)

От чего помогают таблетки «лирика». инструкция по применению

Из чего состоит пиво

Как правильно пить абсент в домашних условиях

Из чего и как делают текилу, настоящий цвет текилы, мифы и реальность

Чем опасен снафф: последствия употребления

Шампанское брют. что это значит, какое лучше сухое или сладкое, производители

Обновления

Без рубрики

Зубные имплантаты

Без рубрики

Зубные имплантаты

Методы установки имплантов

Установка имплантов позволяет заменить отсутствующие зубы новыми, которые...

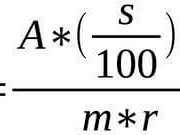

Калькулятор пивовара

Калькулятор пивовара

Популярные ошибки при разбавлении водой

Чтобы не облажаться с такой простой задачей, не повторяйте популярных...

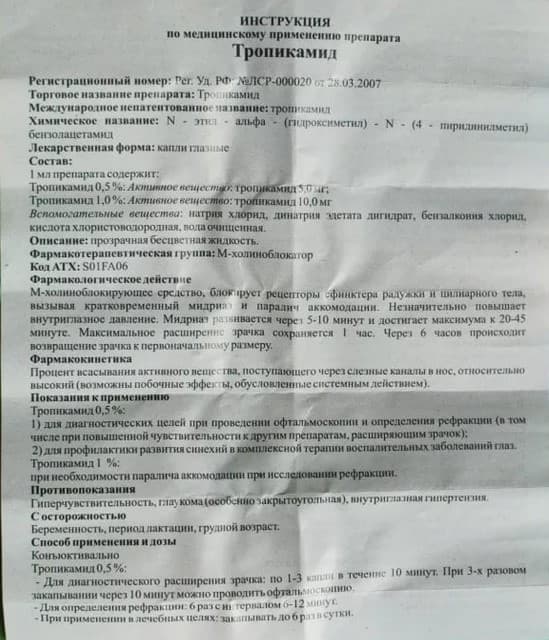

Обзор: тропикамид

Обзор: тропикамид

Работа с созависимыми родственниками

Родные наркозависимых всегда связаны с психологическими проблемами...

Учимся правильно пить и закусывать красный “мартини россо”

Учимся правильно пить и закусывать красный “мартини россо”

О разбавлении

Мужская половина человечества игристые вина часто кажутся недостаточно крепкими. Поэтому...

Домашний кальвадос: готовим яблочный бренди по лучшим рецептам

Домашний кальвадос: готовим яблочный бренди по лучшим рецептам

Видео рецепта приготовления коктейля на основе кальвадоса

Желающим детальнее разобраться в тонкостях...

Этанол — что это? свойства этанола. применение этанола

Этанол — что это? свойства этанола. применение этанола

Лечебное действие

Камфорный спирт оказывает на организм следующие лечебные свойства: местнораздражающее,...

Особенности состава водки

Особенности состава водки

В качестве заключения

Водка, полученная методом ректификации, не имеет никакой пищевой ценности. Назначения...

Какое влияние оказывает никотин на организм человека

Какое влияние оказывает никотин на организм человека

В чем опасность никотина?

Употребление алкалоида провоцирует патологии сердечно-сосудистой системы....

Вино: основные термины и определения

Вино: основные термины и определения

Преимущества для организма

О целебных свойствах вина людям было известно еще в античные времена. Греки...

Запись к врачу в йошкар-оле

Запись к врачу в йошкар-оле

Частые вопросы

У пользователей, особенно, первый раз посетивших сайт, возникает много вопросов по поводу...

Салициловый спирт от пигментных пятен

Салициловый спирт от пигментных пятен

Противопоказания

Как и у любого медикаментозного препарата у спирта салицилового есть свои противопоказания...

Для чего назначают таблетки трекрезан?

Для чего назначают таблетки трекрезан?

Трекрезан цена

Трекрезан цена в России Трекрезан цена в Украине Трекрезан цена в Казахстане

Трекрезан...